初めに

友人と一緒に目標達成のための進捗共有会を行っていたが、お互いにコーチングや効果的な目標達成の方法を学びたいと考え、本書を読むことに決めた。

目次:

1章 コーチングとは何か

2章 コーチの持つべき視点

3章 コーチングの3原則

4章 コーチング・プロセス

5章 コーチングのスキルと実践例

6章 組織へのコーチング

1章.コーチングとは何か

1章ではコーチングとは何かという定義や行うにあたって基礎的な考え方が語られています。

その中で、個人的に大切だと思ったポイントを記載します。

コーチングは可能性を追求する

クライアントを見限らない、できないと決めつけないことです。コーチングを行う人は上位者が下位者に行うことが多いですが、その際に、相手の能力の低さに「無理だから目標をさげよう」「形だけやろう」と思ってしまうこともあるかと思います。実際自分もその節が部分的にありましたが、コーチングは相手への可能性を見限らず、できると信じて、同じ目標に向かって、キャンパスに向かって絵を描くということがコーチングだそうです。

クライアントのエンジンを築く

目標を達成させるのはコーチングを行うものですが、目標を達成するのはクライアントです。コーチングは相手への問いかけや相手のとの会話によって、目標のずれの修正やモチベーション向上を図りながら、クライアント自身の目標への達成できるような考え方や習慣を搭載することがコーチングの目的の1つでもあるとのことです。

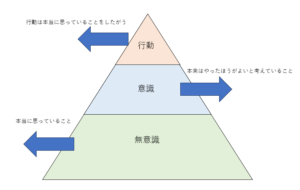

行動・意識・無意識の関係

クライアントの行動・意識・無意識の関係です。よくクライアントが○○する、○○したほうがよいと話すことがあるかと思いますが、実際の行動には落ちないことがよくあります。その際の原因の一つとして、無意識の習慣や考えをもとに行動してしまっていることがあります。それを修正するためにコーチングでは、なんとなくやったほうがよいと思っていることを必ずやるという決意に変えたり、むいしきにやれるような習慣に落とし込むことも役割となります。

2章.コーチのもつべき視点

2章ではコーチの持つべき視点として、下記の3つの見方を紹介されています

・Possession:クライアントの身に着けるべきもの

・Behavior:行動を起こすこと

・Presence:人としての在り方

上記3点に付随する中でも個人的に心に残ったことを記載していきます。

PBPの中でクライアントは何が足りないのか

コーチはクライアントにとってPBPの何が足りないのか考えることが大事です。

クラインとが目標に向かうにあたって、能力が足りていないのか、それともそれに向かうための振る舞いが足りていないのか、それとも目標や行動への意味付けや価値観が不一致でできていないかなどどの部分がたりてないのか、観察する必要があります。

Behaviorの壁

個人的に目標達成に向けて、一番障害となりやすいのが、ふるまい、もしくは行動量が足りないということです。それに対して本書ではBehaviorの壁として4つの壁があると記載されています。4つの壁のどこに引っかかっているのか、認識して対策を練るべきです。

➀コミットメントが低い:意識づけが低く、行動が起こせない。なんとなくやったほうがよいとおもってるだけなど

②Posseionが不足している:知識が低く、何をすべきかわからない。やる気はあるものの、何をすればよいかわからないという状態

③Possseionが適用できない:知識はあるが適用できない。研修はうけたが、現場で使えないみたいな状態

④変化を起こせない:やるべきこと、やるべき意識はあるが、決断ができず、行動までたどり着いていない状態

3章.コーチングの3原則

この章ではコーチングの3原則である下記3つとそれに付随する情報が記載されています。その中で大切だと感じたことを記載します。

・双方向性:会話の良方向で行う。コーチングではなくて、ティーチングだと1方向性になり勝ち。

・継続性:目標に対して、継続して、PDCAを回す

・個別対応:ひとりひとりに向き合って、相手を知り、対応する

双極性が働く理由

人の脳にはパラクラインとオートクラインという動きがあります。

パラクラインとは、ティーチングのような形でAさんからBさんへ情報話すことによってBさんが知識を取得するような動き。オートクラインとはAさんからBさんへ情報を話すことでAさんが知識を取得する動きのことを言います。よく子供の教育で話すこと、人に教えることが自身の知識の定着につながるという話がありますが、それがこの脳の動きが理由です。コーチングでも同様に、クライアントに多くアウトプットをさせることで、オートクラインのような働きが発生し、自身がやるべきことの整理や考え方の反復ができて、目標達成に近づくとかんがえられます。特に上司は部下の話を遮りがちな人も多いので、コーチングの場ではゆっくり相手の言葉を遮らず、聞くと良いと思いました。

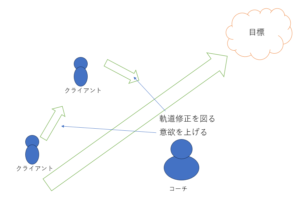

コーチの役割

この章ではコーチの役割として、「目標への軌道修正」と「意識向上」があると記載されています。これもクライアントが何が不足しているかでどちらをとるか、あるいはどちらも取るなど考える視点の1つになると感じました。

相手を知ることが大事

ある程度上位者になるとコーチングや指導が慣れてきて、フレームワーク化し、こうすればよいというルール化をしてしまうがあまり、一定の対応になり、コーチングが効果的にならないことがあります。相手のやる気や足りないものというのは人によって多様な原因があるため、決めつけず、相手と会話し、引き出しながら進めると良いと思います。

4章.コーチングプロセス

4章ではコーチングプロセス全体の流れとそのステップで大事なことが記載されています。

コーチングプロセスの基本の6ステップ

➀セットアップ:アイスブレイクのような形で信頼関係やバックグラウンドの理解などを行い、準備を整える

②目標の明確化:コーチングの期間を通して何をなしたいかを具体化する

③現状の明確化:目標に対して現在どこまでできているか。何点つけれるかなど現状を理解する

④ギャップの原因分析:目標と現状を埋めるための手段やどういう習慣をつければよいか、原因は何かなどを分析する

⑤行動計画の作成:②③④を踏まえて行動計画を設定する。

⑥フォローアップ:行動計画を実施してみた結果どうだったかを確認する

目標の明確化

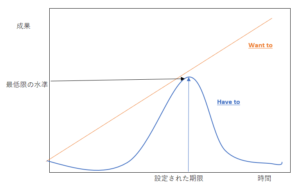

目標設定で、心の底から目指している目標を導き出し、向かわせることは難しいとされています。

特におちいりがちなのが「憧れの目標(Hope toの目標)、「しなければいけない目標(Have to)」とまざり、本来設定しなければならない「真に達成したい目標(Want toの目標)」にたどり着けないということです。

Hopeの目標:本気で思ってるわけではなく、○○できたらいいなとしている目標。こういう目標は熱しやすく冷めやすい目標であり、本気かどうかを確かめるために、下記などを聞くと良いそうです。

・その目標を達成することはあなたの人生にとってどれくらい重要なことか

・その目標が達成できなかったらどうか

・本当の本当にその目標を達成したいと思っているか

Havetoの目標:「成功しないと昇格できない」というよう達成できないとマイナスになる評価をうける目標

Havetoの目標は嫌なことを忌避するために行う目標のため、期限の直前に最低限だけやるようになりがちです。それに対してWanttoは目標を達成し、成長するために行うため、継続的に行動、成果を発揮しやすいとされています。

5章.コーチングのスキルと実践例

この章では下記コーチングのスキル7つと今までの小での話を踏まえた実践例が記載されています。その中で個人的に大切だと思ったことを記載します。

・聞く

・ペーシング

・質問

・アクノレッジメント

・フィードバック

・提案

・要望

聞くことについて

聞くためのポイントとして、複数記載されているのですが、その中で個人的に刺さったものとしては「相手の話の先読みや、結論を先取りせず、最後まで聞く」「沈黙を共有する」ということで、他の章でも似たようなことを話しましたが、上位者が下位者に話を聞くときは内容を理解して、遮ってまとめて話してしまいがちです。そうなると相手の理解促進のさまたげや目標へのモチベーションアップの機会を奪ってしまうことがあるのでコーチングの場としては話を遮らないほうがよいでしょう。また、それのステップアップ版として沈黙を共有するというのもよいでしょう。早合点してまとめてしゃべるよりも相手が悩んでいる時間をじっくりまつことで、それを必要な間としてとらえることができます。

目標のラベリング

目標が複雑だと内容を整理して、頭に置いておくことが難しくなります。そのため、ラベリングということで一言で目標を言い表し、それをコーチングの節々で意識させることで目標に対して、方向性があっているか、目標への進んでいるかの確認できます。

コメント